Coronavirus: “Perché l’Italia per prima? E' il titolo di uno studio scientifico condotto dalle Università di Bari, Trieste e Cagliari

©Mehaniq/Shutterstock

Coronavirus: “Why Italy first?”, ovvero “Perché l’Italia per prima?” Non è solo una domanda che ci facciamo da molto tempo, ma anche il titolo di uno studio scientifico condotto dalle Università di Bari, Trieste e Cagliari, i cui risultati potrebbero essere utilizzati per evitare una seconda ondata della pandemia. Ancora una volta dito puntato contro le condizioni climatiche e ambientali.

La ricerca è stata condotta nel pieno del disastro sanitario che ha travolto il nostro Paese nel periodo a cavallo tra l’inverno e la primavera passati, e ha messo in relazione la diffusione del SARS-CoV-2 in Italia con le caratteristiche climatiche, atmosferiche, ambientali, geografiche ed economiche della Val Padana, dove il virus si è diffuso in modo più violento sia in termini di numero di contagi che, purtroppo, di morti.

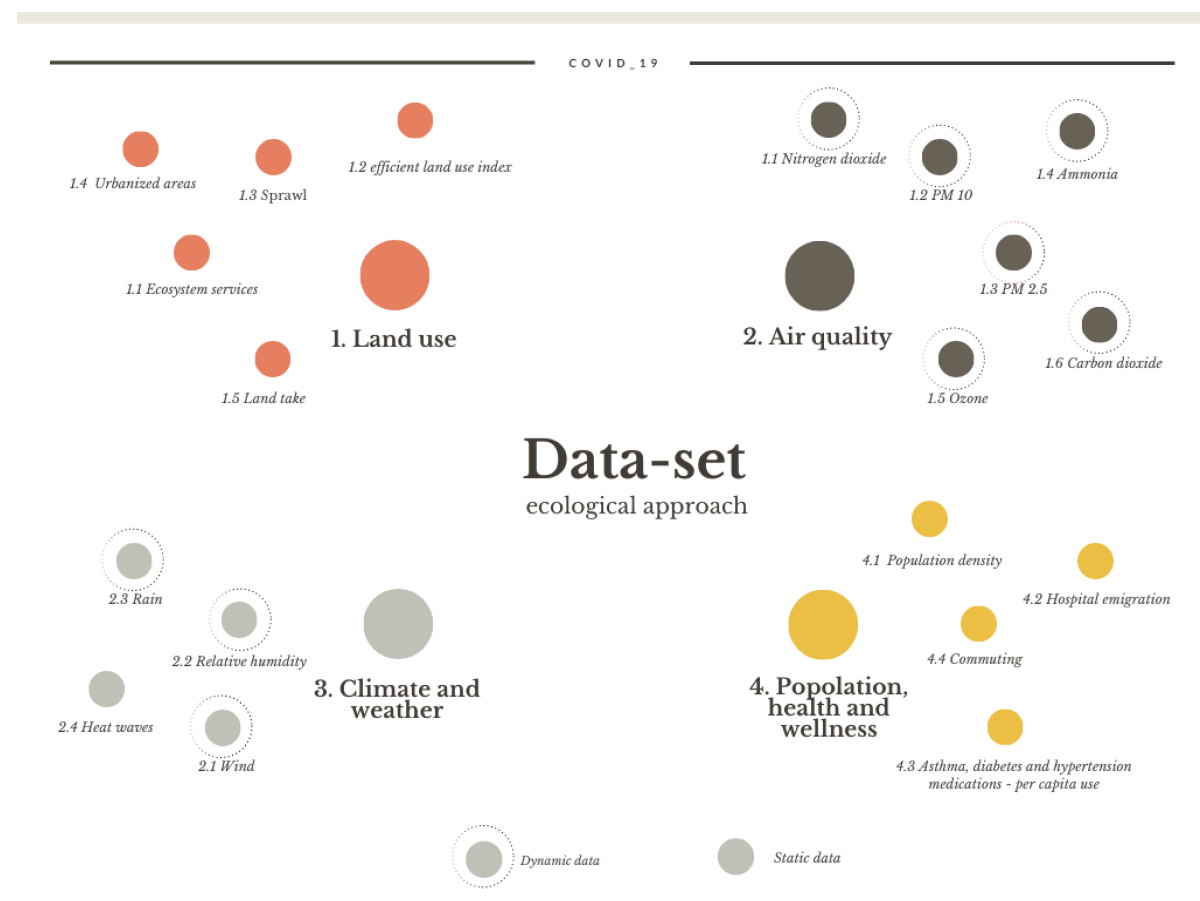

I dati analizzati sono relativi al periodo compreso tra i primi casi e il 31 marzo 2020 e sono stati messi in correlazione con alcuni fattori come uso del suolo, qualità dell’aria, clima e meteo, popolazione, salute e aspettativa di vita. Il lavoro è stato condotto mediante il sistema di autocorrelazione spaziale chiamato LISA, che si utilizza per indagare le relazioni tra zone/unità amministrative e fenomeni “estremi”.

I risultati evidenziano delle similitudini con le condizioni di Wuhan, l’ormai nota città della provincia di Hubei, in Cina, da dove la pandemia è partita, sia in termini ambientali (presenza di corpi idrici, terre pianeggianti, circolazione d’aria limitata, zone climatiche simili) che socio economici (produzione industriale, infrastrutture di trasporto e mobilità, distribuzione e densità della popolazione), nonché somiglianze in termini di presenza, concentrazione e persistenza degli inquinanti nell’atmosfera.

©Sustainability

L’idea che alcuni tipi di inquinanti, tra cui il PM10, avessero favorito la diffusione del virus non è nuova ed è stata più volte proposta in precedenza, ma in questo studio si è effettuata un’analisi complessiva multifattoriale, che non ha preso in esame solo il PM10, ma anche il PM2.5 e inquinanti atmosferici derivanti dalle attività umane come NOx e NH3 (industria, traffico, riscaldamento domestico), così come agricoltura e allevamento di bestiame.

E non solo per capire se questi fattori abbiano potuto favorire la diffusione del virus.

“L’idea era che la presenza di inquinanti atmosferici potesse generare pressione sulle condizioni di salute delle popolazioni a rischio – scrivono i ricercatori – e offrire condizioni preliminari sia per lo sviluppo di malattie respiratorie che di complicanze, comprese alcune pericolose per la vita, che possono spiegare l’elevato tasso di mortalità osservato nell’area in esame”.

Inoltre, particolari condizioni atmosferiche nelle prime settimane del 2020 potrebbero aver peggiorato la situazione ambientale nelle aree di Wuhan e Pianura Padana, ovvero scarse precipitazioni e un inverno più caldo dei precedenti.

©Sustainability

Tutto in effetti è apparso piuttosto strano dal punto di vista puramente geografico: come gli stessi scienziati riferiscono, ci si sarebbe aspettati l’esplosione di focolai laddove erano più concentrati collegamenti diretti con la Cina, quindi nel Lazio per il caso italiano. Esisteva infatti all’epoca persino un volo diretto Roma Fiumicino – Wuhan oltre che altri su diverse città cinesi.

Ma in realtà i focolai epidemici si “accendono” ove si rileva una popolazione suscettibile, e questo evidentemente è avvenuto a partire dai due focolai di Vo’ e Codogno, due comuni della Pianura Padana. Codogno, in particolare, si trova al centro di tre delle città italiane Lodi, Cremona e Piacenza, che registrano (per anni consecutivi) il maggior numero di giorni all’anno in cui sono stati superati i limiti di presenza di particolato nell’atmosfera.

E tra l’altro, paradossalmente, l’epidemia non è esplosa nelle grandi città dell’area come Milano, forse perché, propongono i ricercatori, le grandi città, pur avendo una più alta densità abitativa, sono andate via via verso una deindustralizzazione, concentrando le attività sui servizi e demandando la produzione ad aree limitrofe.

“Ciò che è emerso – concludono gli autori – è come sia necessaria una profonda riflessione sul monitoraggio delle emissioni atmosferiche, in particolare del PM10, che non è diminuito in modo sostanziale durante il blocco. Attraverso il monitoraggio, infatti, è possibile verificare l’efficacia delle misure attuate a livello locale per ridurre l’inquinamento atmosferico”.

Lo studio è stato condotto nel pieno dell’epidemia in Italia, e i dati si riferiscono al periodo a cavallo tra una situazione tendente all’ingestibile fino all’inizio delle forti restrizioni imposte nel nostro Paese.

©Sustainability

In realtà successivamente anche altri Stati hanno sperimentato situazioni analoghe se non peggiori, e oggi alcuni di loro appaiono in situazioni decisamente più gravi della nostra attuale, ma queste analisi dovrebbero servire da monito per il futuro, in considerazione del cambiamento del clima verso quello nel quale abbiamo vissuto la tragedia. Sperando in maggiori mezzi e più forte consapevolezza.

Il lavoro, pubblicato su Sustainability, è in corso di presentazione in questi giorni in occasione della manifestazione divulgativa Trieste Next.

Fonti di riferimento: Sustainability / Trieste Next

Leggi anche: La vitamina D protegge dal coronavirus. La conferma in uno studio americano