Decrescita o sviluppo sostenibile. E' davvero possibile una crescita "infinita"? Se aumentano i parametri economici aumenta il benessere collettivo?

L’economia politica è una scienza sociale relativamente recente, ma che condiziona pesantemente le scelte che incidono sulla nostra vita. Non c’è bisogno di essere economisti per avere a che fare con alcuni dogmi considerati intangibili. Quando i media si occupano delle questioni economiche ci sono alcune parole chiave che vengono ripetute ossessivamente: crescita, sviluppo, PIL (prodotto interno lordo), politiche espansive e via dicendo.

Ai parametri economici deve sempre essere affiancato un segno più, altrimenti sono dolori. Ci attende lo spauracchio della recessione, della crisi e i problemi conseguenti che investirebbero i cittadini. La parola d’ordine dell’economia classica è sempre stata: “crescita”. E per molto tempo nessuno ha mai osato mettere in discussione questo principio. Sarebbe il caso, invece, di farsi un paio di domande.

- È davvero possibile una crescita “infinita”?

- Se aumentano i parametri economici aumenta il benessere collettivo?

Occupiamoci della prima domanda. La crescita infinita.

Una crescita che, nel nostro caso, ha la caratteristica di essere “esponenziale“, ossia con un legame tra l’incremento e la quantità che man mano aumenta. È un tipo di crescita che, prima o poi, diventa incontrollabile. Ne “I nuovi limiti dello sviluppo“ si usano suggestivi esempi per descrivere la “non sostenibilità” della crescita esponenziale, come quello del pezzo di stoffa ripiegato più volte. Ogni volta lo spessore raddoppierebbe. Le prime quattro volte non avremo grossi problemi e raggiungeremmo lo spessore di un centimetro. L’ipotesi “teorica”, ma non realizzabile nella realtà, è quella di piegarla altre 29 volte. La domanda è: “quale sarebbe lo spessore della stoffa?”. L’impressionante risposta è: “5400 chilometri, ossia la distanza tra Boston e Francoforte”. Ovviamente gli autori del saggio sanno bene quanto sia provocatorio l’esempio, ma serve a dare l’idea di quanto la crescita esponenziale sia impossibile da mantenere. E lo conferma un autorevole economista americano, Kenneth Boulding, che ebbe modo di affermare, con una buona dose di autoironia, «Chi crede che una crescita esponenziale possa continuare all’infinito in un mondo finito è un folle, oppure un economista.».

Facciamo un passo indietro e andiamo agli anni ’70, durante i quali il mito della crescita era veramente incontestabile. L’economia dei paesi occidentali galoppava senza sosta e nessuno – o quasi – pensava che fosse necessario preoccuparsi delle conseguenze. Ad avere l’intuizione della necessità di una riflessione fu il Club di Roma, guidato dall’imprenditore Aurelio Peccei e da autorevoli politici ed intellettuali di tutta Europa, che commissionò al Massachusetts Institute of Technology di Boston, un rapporto – curato da Donella e Dennis Meadows e Jorgen Randers – per valutare le conseguenze della crescita di alcune variabili fondamentali: popolazione mondiale, industrializzazione, inquinamento, produzione alimentare e consumo di risorse. Le conclusioni furono molto chiare:

Se l’attuale tasso di crescita della popolazione, dell’industrializzazione, dell’inquinamento, della produzione di cibo e dello sfruttamento delle risorse continuerà inalterato, i limiti dello sviluppo su questo pianeta saranno raggiunti in un momento imprecisato entro i prossimi cento anni. Il risultato più probabile sarà un improvviso e incontrollabile declino della popolazione e della capacità industriale.

È possibile modificare i tassi di sviluppo e giungere ad una condizione di stabilità ecologica ed economica, sostenibile anche nel lontano futuro. Lo stato di equilibrio globale dovrebbe essere progettato in modo che le necessità di ciascuna persona sulla terra siano soddisfatte, e ciascuno abbia uguali opportunità di realizzare il proprio potenziale umano.

Probabilmente quel lavoro è stato il punto di riferimento di una mutata consapevolezza del nostro rapporto con il pianeta e, a seguito del quale, si è avviato un lungo – anche se spesso incerto e faticoso – percorso passato per il rapporto Bruntland, la Conferenza di Rio de Janeiro, il protocollo di Kyoto e l’intera politica globale di tutela dell’ambiente e degli ecosistemi.

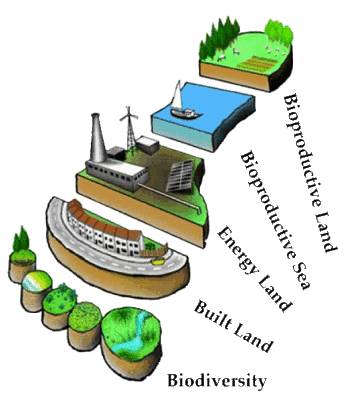

Il concetto di base, del resto, è molto semplice. La terra è un sistema chiuso, le cui risorse sono in parte non riproducibili (se non in tempi geologici, come le fonti energetiche fossili) e in parte sono rinnovabili, ma che – in tutta evidenza – non possono essere sfruttate in tempi più brevi rispetto alla loro capacità di riproduzione.

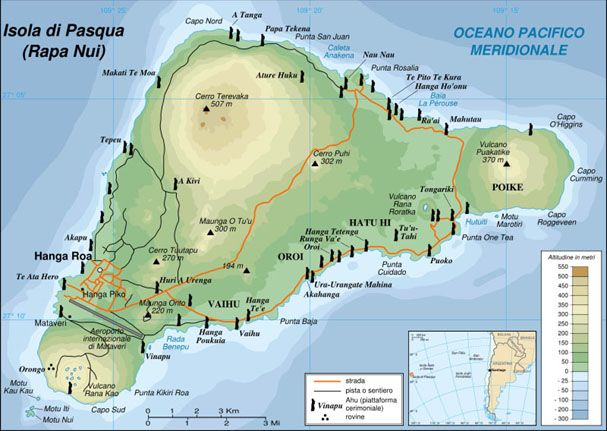

Un’interessante semplificazione di come funziona un sistema chiuso è dato dall’affascinante ipotesi di ricostruzione della storia di Rapa Nui. Rapa Nui, meglio conosciuta come “Isola di Pasqua“, con una superficie di 166 km2, è il più isolato pezzo di terra abitabile. Si trova nell’Oceano Pacifico, ad oltre 3200 km ad ovest del continente più vicino (il Sud America). Rapa Nui è famosa per i giganteschi monoliti raffiguranti volti umani – i Moai – di cui l’isola è piena. Attualmente Rapa Nui è priva di alberi e ci sono poche specie animali, mentre, secondo gli studiosi, in passato l’isola era rigogliosa e con caratteristiche adatte ad ospitare una civiltà in grado di costruire (e trasportare) i pesantissimi Moai. In pratica si suppone che gli abitanti dell’isola avessero sfruttato le proprie risorse ben al di là del limite di sostenibilità dell’isola. E, una volta superato il limite, hanno probabilmente iniziato ad intaccare il “capitale” delle risorse, ossia a mantenere invariati i propri consumi semplicemente attingendo alla comunque abbondante presenza di alberi, piante, animali, in misura superiore alla capacità riproduttiva del sistema ecologico.

Questo comportamento ha portato al progressivo depauperamento dell’isola e, una volta raggiunto il “punto di non ritorno”, la lotta per la sopravvivenza ha portato alla distruzione di tutti gli alberi e all’estinzione di molte delle specie animali che popolavano l’isola, rendendola praticamente inabitabile.

Proviamo ad immaginare le nostre città come tante Rapa Nui. E proviamo a fotografare l’evoluzione storica del consumo del suolo. Negli ultimi anni in Italia il consumo del suolo è aumentato drasticamente. E il suolo è un bene fondamentale per la nostra esistenza e per il nostro benessere. Il suolo agricolo consente la produzione degli alimenti necessari al nostro sostentamento.

Eppure in Italia, solo negli ultimi 15 anni, tre milioni di ettari di suolo sono stati trasformati da agricoli a edificabili. Le amministrazioni locali non si preoccupano minimamente delle conseguenze “globali” delle loro scelte urbanistiche e approvano continue varianti espansive ai piani regolatori. Gli amministratori, nella loro miopia, non si preoccupano di capire che, in molti casi, la sopravvivenza delle loro comunità è assicurata dal fatto che –a differenza della vera Rapa Nui – i nostri territori sono sistemi aperti, nei quali la progressiva cementificazione del suolo deve essere compensata dalla presenza di altri ambiti territoriali – forse più oculatamente amministrati – in cui si lascia spazio per la produzione agricola ancora sufficiente. Ma cosa succederebbe se in troppi – senza tenere conto di quello che succede altrove – cancellassero buona parte del territorio agricolo e boschivo?

Nei paesi occidentali l’impronta ecologica, ossia la quantità di territorio necessaria per garantire i consumi e gli stili di vita, è già superiore alla carrying capacity – la capacità di carico – del nostro pianeta. Se tutti consumassimo come gli statunitensi non potremmo essere più di 700 milioni. Per fortuna consumiamo un po’ meno e, soprattutto, ci sono popoli che consumano pochissimo. Ciò nonostante, al livello dei consumi attuale, il nostro pianeta è già insufficiente. Già adesso, come a Rapa Nui, stiamo attingendo al “capitale“, rischiando di compromettere la sopravvivenza del pianeta. Il limite l’abbiamo già raggiunto e superato, nonostante la sostanziale iniquità della distribuzione della ricchezza e delle risorse.

Veniamo alla seconda domanda. Davvero i parametri economici incidono sul nostro benessere e sulla nostra felicità?

Perché sono quelli i nostri valori di riferimento, non delle aride cifre, ma la qualità della nostra vita, la nostra salute, la nostra cultura, il nostro benessere. Pensiamo, ad esempio, alla folgorante crescita dell’economia dell’ultimo secolo. Secondo le statistiche, l’economia Europea è cresciuta di 47 volte nell’ultimo secolo (dall’inizio del processo di industrializzazione), l’America del Nord 678 volte in termini reali, mentre l’economia globale è cresciuta 53 volte. Anche i redditi pro capite sono cresciuti vertiginosamente, 24 volte più velocemente rispetto alle stime relative al periodo preindustriale. Siamo sicuri che il benessere e la felicità siano aumentati in egual misura? E per tutti gli abitanti della terra? Evidentemente no.

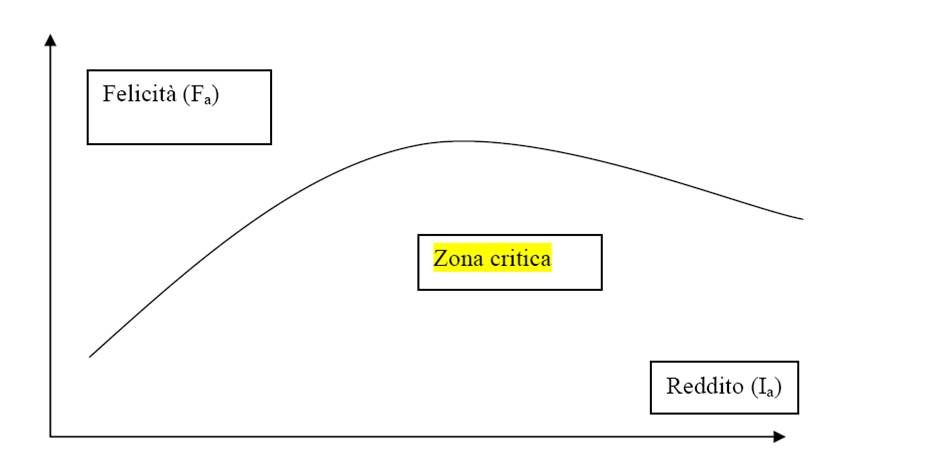

Indubbiamente c’è stata una prima fase in cui, la crescita economica ha portato ad un significativo aumento del benessere delle persone (anche se con una distribuzione imperfetta). Poi, però, qualcosa si è inceppato e al crescere di redditi e PIL non c’è stato un corrispondente aumento della felicità degli individui. Le ragioni sono spiegate dalle analisi di alcuni economisti. In particolare l’austriaco Fred Hirsch ha scritto un interessante saggio dal titolo “I limiti sociali dello sviluppo“, nel quale introduce il concetto di “beni posizionali” in economia. I beni posizionali sono, in sostanza, beni il cui principale valore intrinseco è dato dalla valenza simbolica. Non tanto (e comunque non solo) l’effettiva utilità, ma la loro “riconoscibilità”. Una maglia firmata, ad esempio, che ha lo stesso valore d’uso di una maglia dei grandi magazzini, ma un costo di gran lunga superiore. Non a caso molti beni posizionali sono definiti status symbol. Quello che conta non è il bene in se, ma la possibilità che mi ponga in una posizione diversa rispetto agli altri. Spesso la soddisfazione derivante dal loro acquisto è effimera: perché neppure l’acquisto dell’ultimo modello di cellulare di marca (il cui bisogno è probabilmente indotto da un’abile campagna di comunicazione) mi farà stare bene. Se nel frattempo, infatti, uscirà il modello successivo (che altri acquisteranno) non proverò alcun piacere per il nuovo acquisto, ma addirittura un senso di frustrazione. All’aumento della ricchezza non sarà corrisposto un aumento del benessere.

Lo spiega molto chiaramente un altro economista, Richard Easterlin, il quale, nel 1974 ha elaborato un’intrigante teoria, denominata “paradosso della felicità” (o paradosso di Easterlin), attraverso la quale lo studioso dimostra che la correlazione tra ricchezza e felicità è vera solo in parte. Quando la ricchezza serve a garantirsi beni fondamentali o beni comunque “utili” la correlazione è diretta. Superata una certa soglia di ricchezza, non solo la felicità non aumenta, ma tende persino a diminuire. Si rischia di avere molto di più (consumando e inquinando molto di più) senza alcun beneficio reale in termini di benessere.

Torniamo alla crescita degli indicatori economici. Pensiamo ad una curva di crescita del PIL. Abbiamo visto che se la crescita è esponenziale raggiungeremo presto il limite “fisico” (la capacità di carico, l’impronta ecologica) delle nostre risorse (suolo, energia, inquinamento assorbibile). Però, anche con altre funzioni di crescita, compresa la semplice crescita lineare (y=ax), il limite, anche se più in là nel tempo, verrà comunque raggiunto e superato. E anche qualora, grazie alle innovazioni tecnologiche – che sono sempre la speranza degli economisti – si riuscisse a far salire l’asticella del limite, difficilmente si potrà pensare di spostarla sufficientemente in alto da impedire che, prima o poi, arrivi il momento del contatto.

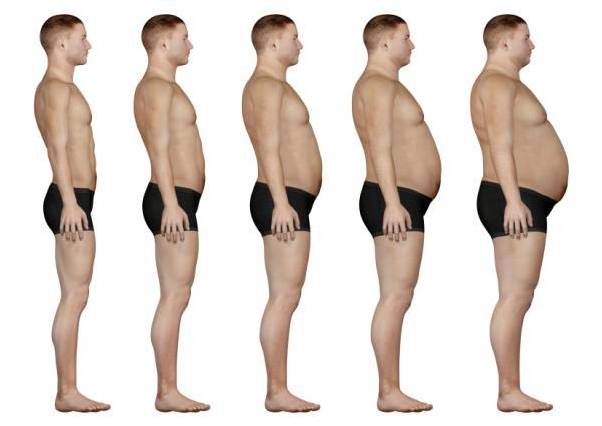

Del resto dobbiamo sempre fare attenzione alle parole e all’uso che ne facciamo. Quando parliamo di crescita e di sviluppo, dovremmo chiederci: “crescita e sviluppo di cosa?”. Immaginiamo la “crescita” di un bambino. Quando dico “Mio figlio cresce”, sto dando una buona notizia. Quando parliamo di crescita la nostra mente associa l’immagine del bambino che diventa sempre più alto. Però, sappiamo bene che il termine crescita implica qualcosa di ben più complesso. Lo sviluppo psichico e cognitivo del bambino saranno sicuramente altrettanto importanti. Anzi. Ci sarà un momento in cui potremmo preoccuparci se nostro figlio continuasse a crescere in altezza (o in peso). Un aumento eccessivo sarebbe “troppo”, potrebbe nascondere una patologia e presumibilmente comprometterebbe la sua serenità e la sua felicità di adulto. Forse dobbiamo renderci conto che non è così importante la continua crescita del PIL. È molto più importante la distribuzione della ricchezza e la ricerca di un benessere e di una felicità diffusi.

Come ultima immagine penso ad un altro tipo di crescita. Non in verticale, ma in orizzontale. Ecco, questa è una crescita che deriva da un malinteso concetto di benessere. Anche questa è una crescita, ma è non è una crescita sana. L’uomo a destra avrà sicuramente più problemi di salute, maggiori rischi di malattie cardiovascolari e respiratorie. La sua opulenza non significherà maggiore benessere. Non dobbiamo commettere lo stesso errore.

Tullio Berlenghi

Questo articolo è tratto da uno degli interventi effettuati all’interno del secondo panel “Per meglio dire ambiente” organizzato da Giornalisti nell’Erba e dedicato proprio al confronto tra Decrescita e sviluppo sostenibile. Per altri spunti clicca qui

LEGGI anche:

Decrescita: utopia o alternativa possibile?

La decrescita felice da Serge Latouche a Maurizio Pallante