I 50 milioni di lavoratori impiegati nell’industria tessile hanno subito una grossa perdita di salario a causa della pandemia.

©Sk Hasan Ali/Shutterstock

Dalla Romania al Bangladesh, dalla Birmania all’India, la fast fashion non paga i lavoratori e fa scontare loro la crisi dovuta alla pandemia. È il grido sollevato dalle lavoratrici e dai lavoratori di tutto il mondo (le zone più povere sono, manco a dirlo, le più colpite): il nuovo Coronavirus ha influenzato e influenza ancora pesantemente (anche) i diritti di chi lavora nelle fabbriche dell’abbigliamento. Infinite catene umane di diritti calpestati.

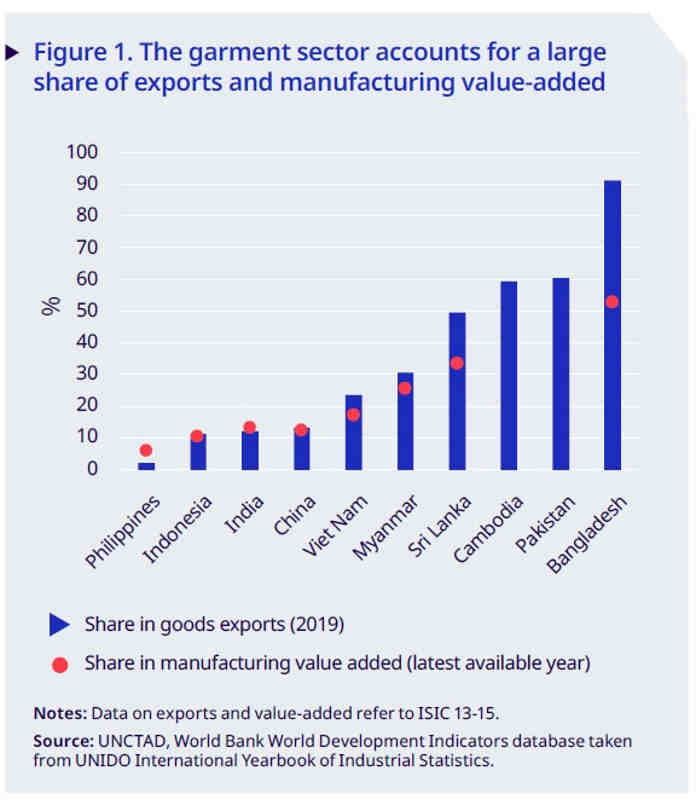

È quanto emerge dalla campagna lanciata dalle organizzazioni aderenti a Clean Clothes Campaign – inclusa l’italiana Abiti Puliti – e dal report “Stipendi negati in pandemia”, frutto del lavoro di istituzioni governative e non che ha fatto il punto sulla perdita di diritti dei lavoratori del mondo della produzione del fashion: i 50 milioni di lavoratori stimati impiegati nell’industria tessile, dell’abbigliamento e delle calzature che producono per le griffe della moda a livello mondiale hanno subito una perdita di salario pari a 5,79 miliardi di dollari da marzo a maggio 2020.

#PayYourWorkers, Pagate i vostri lavoratori, è questo il monito lanciato per sensibilizzare e smuovere la moda dei grandi marchi del fast fashion in una fase quanto mai critica per milioni di operai del tessile.

Lo sfruttamento dei lavoratori per il mondo

Clean clothes campaing ha attivato un live-blog nel quale riporta informazioni quotidiane reperite dalla stampa internazionale sulle ripercussioni della pandemia sui lavoratori della moda. Una mappa che mette a fuoco come in certe parti del mondo sia assolutamente complicato parlare di lavoro paritario, stabile, sicuro e ben retribuito.

In Bangladesh, per esempio, gli impatti della pandemia da Covid-19 hanno reso i bambini lavoratori più vulnerabili allo sfruttamento, in particolare nell’industria della pelletteria. Un articolo riporta che “con i produttori di pelletteria che devono affrontare ordini annullati e restrizioni per rallentare la trasmissione di COVID-19, il settore informale non regolamentato ed è diventato molto più competitivo, con i proprietari di fabbriche che prendono di mira i bambini come manodopera a basso costo”.

Così in Malesia, la maggior parte dei lavoratori nelle fabbriche di Top Glove sono lavoratori migranti e vivono in dormitori affollati che ovviamente sono diventati pian piano focolai di coronavirus; o in Myanmar, i cui media riportano che molte persone che sono state gravemente colpite dalla pandemia vivono di stenti; o a Dacca, ancora in Bangladesh, dove in una grossa manifestazione di protesta alcuni lavoratori prevalentemente del settore tessile hanno chiesto una nuova legge sul lavoro che proteggesse le donne dalle molestie sessuali e dagli abusi nelle fabbriche.

QUI trovate gli aggiornamenti di tutte le notizie del mondo relative ai diritti dei lavoratori.

(Da Armani a Benetton: tutti i colossi della moda europei che sfruttano i lavoratori in Romania)

Il report

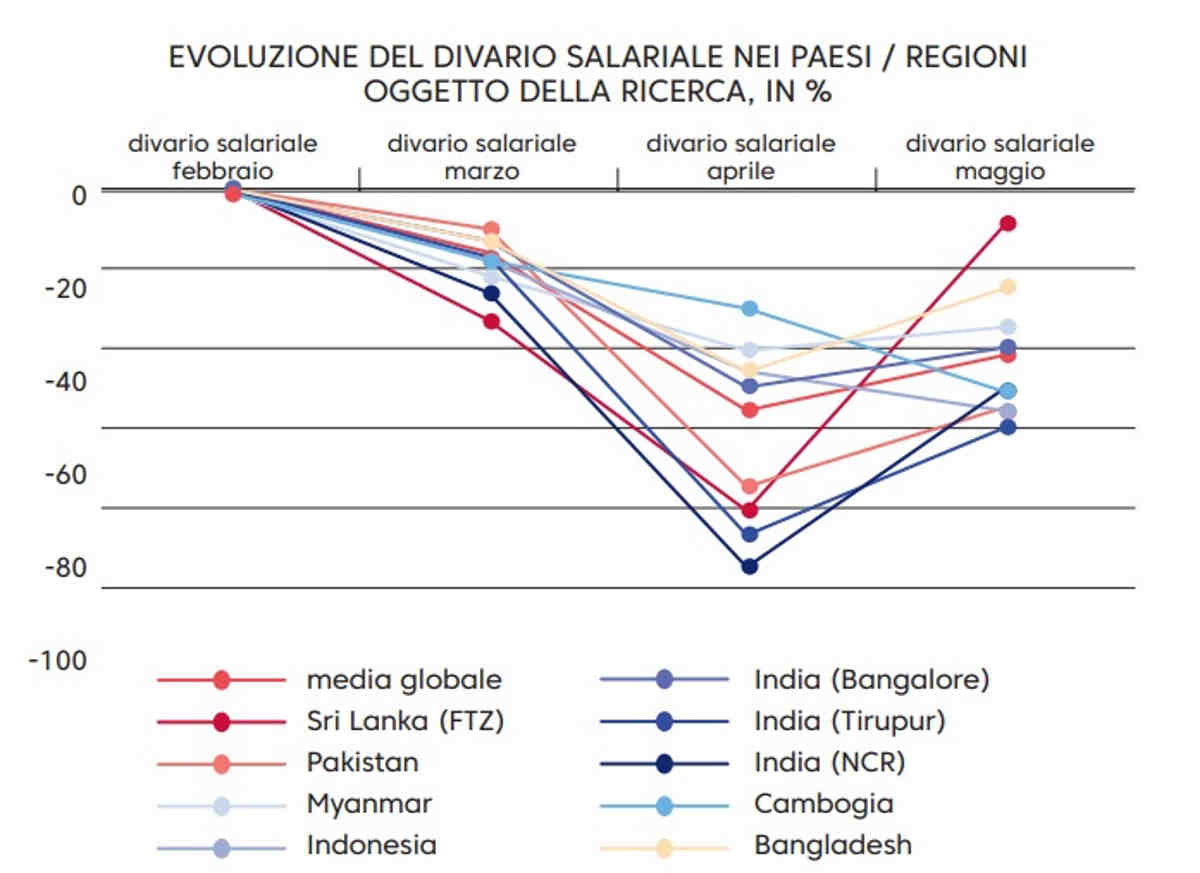

Il rapporto pubblicato in agosto analizza i divari salariali registrati tra marzo e maggio 2020 in sette Paesi chiave della catena di fornitura:

- Sri Lanka

- Pakistan

- Myanmar

- Indonesia

- India (le regioni intorno a Delhi, Tirupur e Bangalore)

- Cambogia

- Bangladesh

In tutti, operano circa 13 milioni di lavoratori nella produzione di abbigliamento per l’esportazione e in tutti e sette Paesi i lavoratori non hanno ricevuto salari per 1,82 miliardi di dollari (in media -38,6% del dovuto).

©Clean Clothes Campaign

I ricercatori di Clean Clothes Campaign hanno delineato due scenari: il primo relativo ai 50 milioni di lavoratori delle industrie globali dell’abbigliamento, del tessile e delle calzature, che guadagnano in media 200 dollari al mese. Il secondo riguarda soltanto i lavoratori nel settore delle esportazioni di abbigliamento, con una forza lavoro di 20 milioni di lavoratori (13,8 milioni escludendo la Cina).

Dal divario salariale medio del 38,6% stimato in quei 7 Paesi, emergono perdite retributive globali per miliardi di dollari.

“Il primo scenario porta a un divario salariale globale stimato di 5,78 miliardi di dollari per i primi tre mesi della pandemia. Il secondo scenario arriva alla cifra di 3,19 miliardi di dollari di perdite salariali”, si legge nel report.

Numeri da capogiro che non possono non influir sulla vita di chi ne è colpito, moltiplicando, ad esempio, i casi di donne (che sono la maggior parte della forza lavoro) costrette a prostituirsi. La disoccupazione nel tessile e la povertà di massa generati dalla pandemia hanno di fatto colpito paesi dove i contesti politici, geografici e nazionali in cui le strutture di protezione sociale sono inesistenti. Senza indennità di disoccupazione o salariali che facciano da cuscinetto in caso di fallimento delle imprese.

©Clean Clothes Campaign

Da giugno i gruppi della società civile stanno chiedendo ai marchi e ai distributori della moda globale di sottoscrivere una sorta di assicurazione salariale che li impegni a garantire pubblicamente che i lavoratori ricevano ciò che gli è dovuto. Con o senza pandemia. Inoltre sono invitati ad aderire a un fondo di garanzia che dia sostegno al reddito di operaie e operai, in caso di fallimento dei fornitori.

Una dozzina di marchi ha già risposto positivamente a queste proposte, ma rimangono grossi marchi H&M (2,35 milioni di euro di profitti nell’ultimo trimestre), Nike (circa 1,3 miliardi di euro di profitti netti e 325 milioni di euro di dividendi per gli azionisti, +11% sull’anno precedente) e Primark (circa 1 miliardo di euro di profitti lordi nel 2020). Con loro c’è ancora un lungo lavoro da compiere.

Fonte: Report Stipendi negati in pandemia

Leggi anche: