La pandemia ha peggiorato le condizioni di lavoro nelle fabbriche di abbigliamento: c'è un rischio maggiore di lavoro forzato in alcuni paesi

©Sk Hasan Ali/Shutterstock

Abusi fisici e verbali, intimidazioni, restrizioni, false promesse, inganni, sfruttamento… Questo è l’incubo che vive chi produce i nostri vestiti, mentre le aziende che così si arricchiscono hanno addirittura avuto accesso ai finanziamenti di emergenza durante la pandemia. Un nuovo report svela il lato oscuro dei nostri vestiti

Che la moda abbia un forte peso ambientale e in alcuni casi nasconda anche lo sfruttamento dei lavoratori (bambini compresi) è cosa ormai risaputa. Un nuovo studio svela però come durante la pandemia la situazione sia addirittura peggiorata e abbia portato ad un rischio maggiore di lavoro forzato in alcuni paesi.

Il nuovo rapporto, opera di un team dell’University of Sheffield, ha intervistato un ampio campione di lavoratori della filiera dell’abbigliamento (1200 lavoratori in 302 fabbriche di quattro paesi) riscontrando che, durante la pandemia di Covid-19, il peggioramento delle loro condizioni di vita e all’interno delle fabbriche ha aumentato il rischio di lavoro forzato.

Questo rischio è stato esacerbato anche dalla risposta delle aziende di vendita al dettaglio e sembra che la maggior parte non abbia agito in linea con le proprie responsabilità sociali per supportare i lavoratori della catena di approvvigionamento, nonostante molti accedano ai fondi per il recupero dalla pandemia.

“The Unequal Impacts of Covid-19 on Global Garment Supply Chains“, questo il nome del rapporto, ha scoperto che i lavoratori in Etiopia, Honduras, India e Myanmar che producono molti dei vestiti che acquistiamo dai nostri marchi preferiti nel Regno Unito e in Europa, sono stati gravemente colpiti dalla pandemia e hanno di fatto visto peggiorare le loro condizioni, già pesanti.

Sia quelli che hanno avuto la fortuna di mantenere la propria occupazione, sia quelli che hanno perso il lavoro nell’ultimo anno e ne hanno trovato uno nuovo, hanno riportato un forte calo dei loro guadagni e delle condizioni di lavoro. Entrambi i gruppi hanno sperimentato un aumento del rischio di lavoro forzato durante questo periodo.

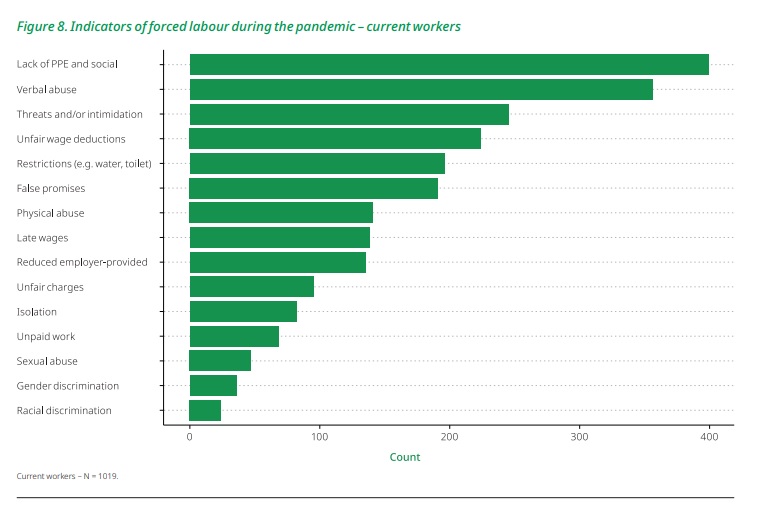

Lo studio ha utilizzato un nuovo sistema completo per individuare se fossero presenti gli indicatori di vulnerabilità al lavoro forzato. Tra questi vi sono abusi fisici o verbali, episodi di razzismo, intimidazioni, restrizioni e tanto altro.

@University of Sheffield

Ma cosa si intende esattamente per lavoro forzato? Come ha dichiarato la professoressa Genevieve LeBaron, del Dipartimento di politica e relazioni internazionali dell’Università di Sheffield:

Non esiste una definizione comunemente accettata di ciò che costituisce lavoro forzato e, a differenza delle percezioni pubbliche della schiavitù moderna, le persone non possono essere trattenute contro la loro volontà. Possono finire in un posto di lavoro che non possono lasciare per una serie di motivi; false promesse e inganni per mantenere una persona a lavorare in condizioni di crescente peggioramento, minaccia di sanzioni contro il lavoratore o la sua famiglia se se ne andassero, o talvolta obbligare una persona a indebitarsi con il produttore attraverso una paga scarsa, lasciandoli in difficoltà per coprire i loro bisogni di base per l’alloggio e il cibo.

Lo studio ha rilevato che tutti i gruppi di lavoratori hanno sperimentato alcuni indicatori di lavoro forzato durante la pandemia e, come già accennato, ha evidenziato che molte aziende non sono state all’altezza dei loro impegni verso le buone pratiche, compreso l’approvvigionamento di beni sostenibili da produttori che garantiscano condizioni di lavoro eque, giusta retribuzione e nessun tipo di sfruttamento.

Lo studio è il più grande tra quelli che coinvolgono direttamente i lavoratori ma ha utilizzato anche interviste con i rivenditori e l’analisi della documentazione aziendale.

La dottoressa LeBaron ha dichiarato:

Sembra che molte aziende del settore dell’abbigliamento abbiano avuto accesso ai finanziamenti di emergenza durante la pandemia, ma hanno anche fornito poche o nessuna prova del fatto che abbiano onorato le responsabilità sociali che la maggior parte dei marchi che riconosciamo hanno nei confronti dei lavoratori delle loro catene di approvvigionamento. All’inizio della pandemia, milioni di sterline di ordini annullati hanno costretto molti produttori in posti come l’Etiopia a licenziare il personale, che poi è diventato vulnerabile allo sfruttamento durante la disperata ricerca di un nuovo lavoro. Coloro che hanno la fortuna di mantenere il proprio posto di lavoro hanno riferito di aver sperimentato un peggioramento delle condizioni di lavoro e della retribuzione, esacerbando le già preoccupanti disuguaglianze tra i paesi che beneficiano del loro lavoro e gli stessi lavoratori.

Questo rapporto, in pratica, evidenzia l’impatto che ha avuto il Covid-19 sulle diseguaglianze sociali nel settore della moda e la necessità di fare di più per proteggere dallo sfruttamento i lavoratori che producono capi venduti in tutto il mondo. Non a caso, in conclusione, gli autori chiedono ai governi di aumentare la governance relativa alle catene di approvvigionamento e ai rivenditori di affrontare i danni causati durante la pandemia ai lavoratori.

Fonte: The University of Sheffield

Leggi anche:

- In tutto il mondo la fast fashion non paga i lavoratori delle fabbriche (e fa scontare loro la crisi del Covid-19)

- La pandemia acuisce il dramma dei lavoratori sfruttati nelle fabbriche della moda low-cost

- Lo scandalo dei bambini siriani sfruttati nelle fabbriche di abbigliamento: le aziende coinvolte

- Etiopia: le mani operaie di HM, Guess e Calvin Klein guadagnano appena 26 dollari al mese

- Lo scandalo dei bambini siriani sfruttati nelle fabbriche di abbigliamento: le aziende coinvolte