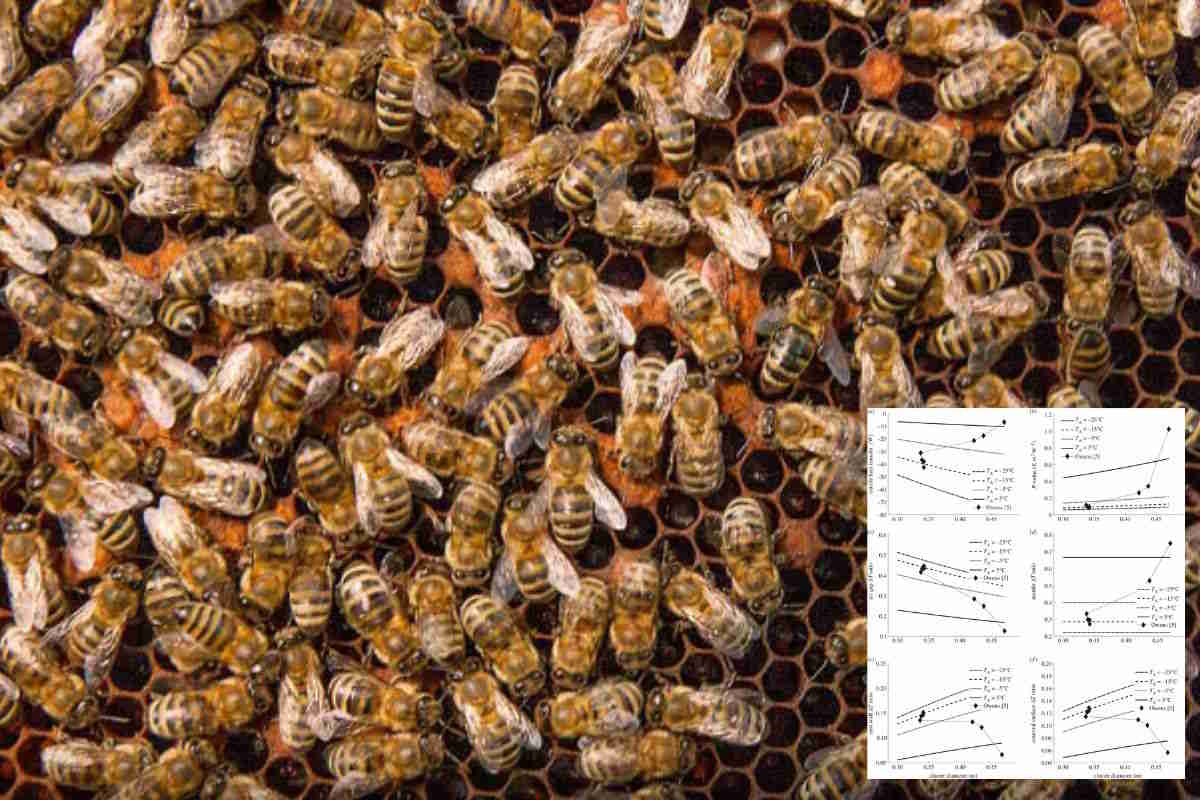

Tutti gli animali provano dolore, anche le api negli alveari artificiali. Secondo un nuovo studio scientifico, il primo nel suo genere, bisogna ripensare l'apicoltura e abbandonare alcune pratiche che fanno soffrire gli impollinatori. Tra queste il raggruppamento forzato, che fortunatamente non è utilizzata in Italia

@@kostik2photo/123rf.com – Journal of the Royal Society Interface

In tutto il mondo le popolazioni di api selvatiche stanno affrontando un crollo senza precedenti, sterminate dall’uso fuori controllo di pesticidi e dal cambiamento climatico. Ma le api mellifere sperimentano dolore nelle arnie realizzate dall’uomo?

Un nuovo studio scientifico, condotto da un dottorando della facoltà di Ingegneria dell’Università di Leeds e pubblicato sulla rivista Journal of the Royal Society Interface, ha ora analizzato alcune pratiche dell’apicoltura, scoprendo che una, in particolare, invece di avere benefici sulle colonie di api (come si è sempre creduto), in realtà nuocere al benessere animale, provocando sofferenza negli impollinatori.

Si tratta del raggruppamento forzato nelle arnie artificiali. Derek Mitchell, autore dello studio, si concentra in particolare sulla convinzione che gli aggregamenti di api nei periodi più freddi fungano naturalmente da isolante. Ciò ha spinto molti apicoltori del continente europeo a collocare le arnie in celle frigorifere durante l’estate perché questi “raggruppamenti forzati” avrebbero effetti positivi sulla colonia.

Ma vi sono davvero dei benefici per gli impollinatori? Apparentemente no, perché non riuscendo a trattenere il calore negli strati più esterni le api soffrono di stress termico e lottano per la sopravvivenza al di sotto dei 10° C. “Le api si raggruppano insieme quando fa freddo, ma ci sbagliamo completamente sul perché”, scrive l’autore stesso su The Conversation. Facciamo però un passo indietro per avere ben chiara la situazione.

@Journal of the Royal Society Interface

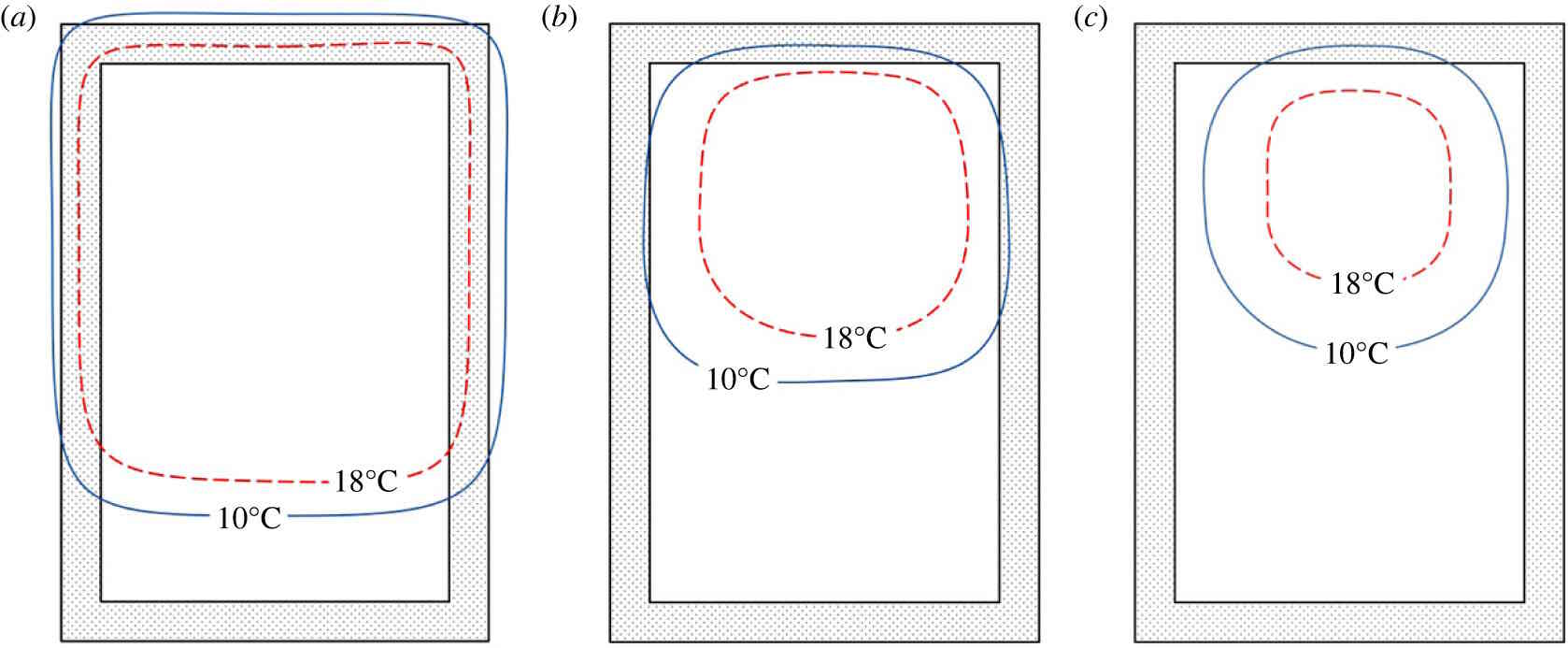

Le api, a differenza di altri animali, non vanno in letargo. Quando le temperature si abbassano in inverno, le api creano un glomere attorno alla regina affinché la temperatura interna dell’alveare si alzi. (Leggi anche: Dove vanno le api in inverno e come sopravvivono alle basse temperature?)

Si creano così vari strati, dal più vicino al nucleo al più distante noto come “mantello”. Per decenni, come il dottorando spiega, si è creduto che il mantello avesse proprietà isolanti per proteggere il centro. Ecco dunque le pratiche estive di refrigerazione per la covata.

Il nuovo studio dimostra però che non è così e, piuttosto che agire da isolante, il mantello dissiperebbe il calore. Utilizzando le tecniche per misurare la perdita di calore dagli edifici, Mitchell ha testato il modello sulle arnie.

I dati mostrano che “il mantello del glomere non soddisfa nessuno dei quattro criteri di isolamento identificati mentre soddisfa tutti e tre i criteri del dissipatore di calore” scrive lo studioso nel suo lavoro.

Questa nuova ricerca indica che anziché essere benigno, il raggruppamento è un comportamento di sopravvivenza in risposta a una minaccia esistenziale, con conseguente aumento dello stress dovuto al freddo e allo sforzo. Alcune api potrebbero persino mangiare i propri piccoli per sopravvivere” ha detto Mitchell.

@Scott Hall via Journal of the Royal Society Interface

Anche i materiali delle arnie artificiali sono diversi da quelli che le api trovano in natura. Nel loro habitat si riparano in cavità spesse degli alberi. Il legno delle arnie, invece, essendo più sottile non ha le stesse proprietà termiche.

Voglio condividere la mia ricerca, aumentare la consapevolezza sui problemi del benessere e aiutare a educare gli apicoltori sulla complessa interazione tra la colonia e i termofluidi – calore, radiazioni, vapore acqueo, aria – con il comportamento e la fisiologia delle api” ha affermato il ricercatore.

Fortunatamente questa pratica, in uso negli Stati Uniti e in Canada, non è diffusa nel nostro Paese.

Il raggruppamento forzato andrebbe ad ogni modo assolutamente rivisto, perché, essendo fonte di stress per le api mellifere, può essere considerato pura crudeltà. E ora per la prima volta tutto questo è stato dimostrato scientificamente.

Seguici su Telegram | Instagram | Facebook | TikTok | Youtube

Fonti: Journal of the Royal Society Interface – Sciencealter

Leggi anche: