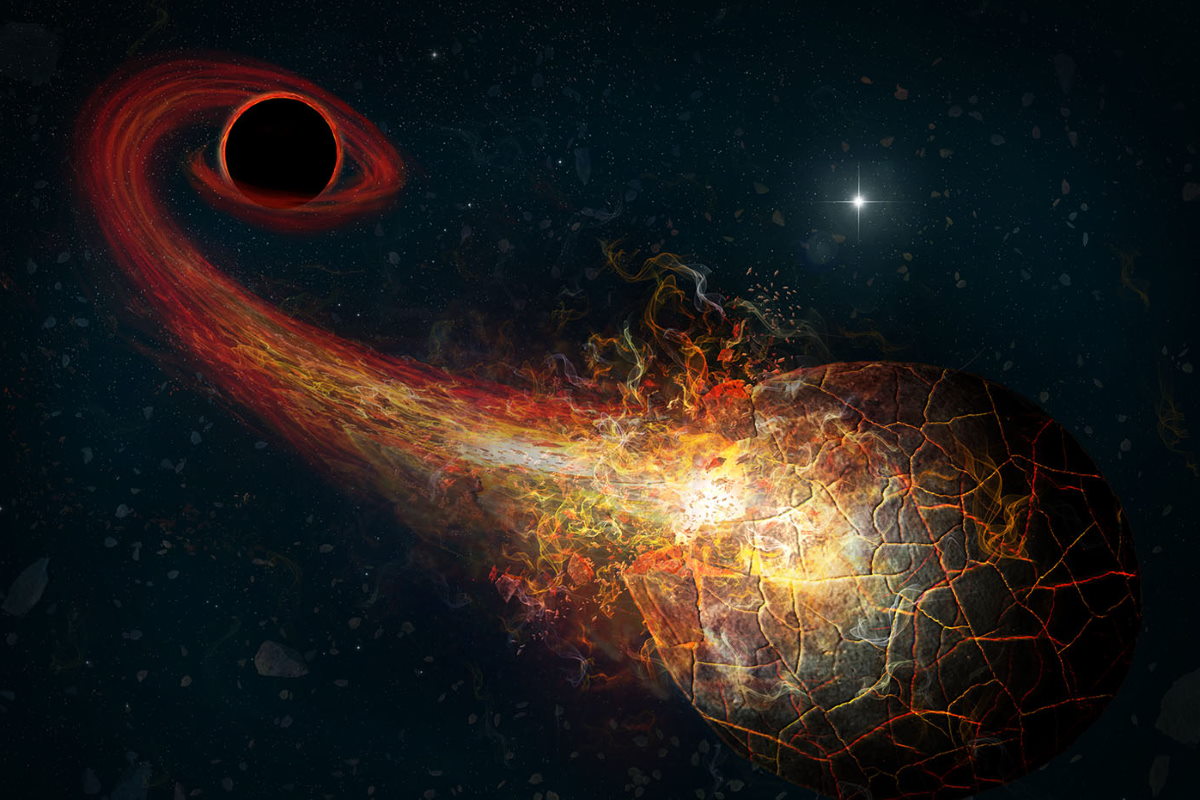

E se il Pianeta 9 fosse un buco nero? L’ipotesi, già avanzata in passato, potrebbe ora essere definitivamente confermata (o smentita)

©M. Weiss/Media INAF

E se il Pianeta 9 fosse un buco nero? L’ipotesi, già avanzata in passato, potrebbe ora essere definitivamente confermata (o smentita): un gruppo di ricercatori dell’Università di Harvard e della Black Hole Initiative ha messo a punto un metodo innovativo che potrebbe finalmente rispondere a questa domanda.

Una teoria intrigante quella proposta per il Pianeta 9, da tempo cercato nel nostro Sistema Solare che potrebbe ospitare un buco nero proprio alla sua estrema periferia. Non emetterebbe luce, quindi non lo potremmo osservare direttamente, ma la presenza di un buco nero spiegherebbe le anomalie riscontrate oltre l’orbita di Nettuno attribuite al famigerato Pianeta 9 (che non è evidentemente Plutone).

Secondo alcuni calcoli della Nasa questo corpo celeste, se esistesse, disterebbe 600 unità astronomiche (ovvero 600 volte la distanza tra la Terra e il Sole), quindi circa 90 miliardi di chilometri, ma a questa distanza i suoi “segnali di rilevabilità” sarebbero 160.000 volte più deboli di quelli di Nettuno, rendendolo, di fatto, invisibile.

Che il Pianeta 9 è in realtà un buco nero è sempre stato ritenuto difficile da confermare in quanto tale ipotetico “buco nero primordiale”, che in base ai calcoli dovrebbe avere con una massa pari a 5 volte la Terra e un raggio di circa 5 centimetri, avrebbe una temperatura di circa 0,004 K, quindi con una potenza irradiata minuscola, attualmente quasi impossibile da rilevare.

Ma oggi c’è una speranza in più. I ricercatori hanno infatti sviluppato un modo per determinare la presenza di buchi neri osservando i “bagliori di accrescimento” che potrebbero derivare dagli impatti di piccoli oggetti con i buchi neri stessi.

In particolare tali “oggetti celesti” presenti nella della nube di Oort (un ammasso di comete da cui si ritiene provengano quelle di lunga durata Hale-Bopp e Hyakutake ma che in realtà non è stata mai osservata), incontrerebbe il buco nero se questo fosse effettivamente presente, provocando dei bagliori di luce rilevabili sulla Terra.

“In prossimità di un buco nero – spiega a questo proposito Amir Siraj, coautore dello studio – i piccoli corpi che si avvicinano a esso si fonderanno a causa del riscaldamento dovuto all’incremento del gas del mezzo interstellare. Una volta fusi, i corpi sono soggetti all’interazione mareale da parte del buco nero, seguita dall’accrescimento del corpo nel buco nero stesso”.

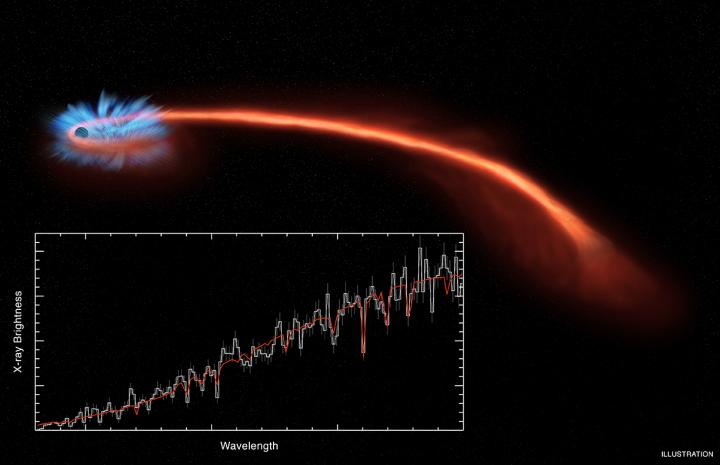

Come spiega l’INAF, questo è un fenomeno noto per i buchi neri: quando infatti una stella si avvicina troppo a un buco nero la sua intensa forza di gravità può letteralmente distruggere la stella. Nel corso di tali eventi, chiamati “di distruzione mareale” o TDE (Tidal Disruption Event), “pezzi” della stella possono diffondersi verso lo spazio esterno ad alta velocità mentre il resto precipita inesorabilmente verso il buco nero. Ciò produce un segnale caratteristico, cioè un brillamento X, che può durare anche per diversi anni.

©NASA/CXC/M. Weiss via Media INAF

La futura missione Legacy Survey of Space and Time (LSST), secondo gli scienziati, è in grado di osservare “direttamente” questi fenomeni rilevando, se presenti, i bagliori di luce e dimostrando quindi in modo inequivocabile se il pianeta 9 è in realtà un buco nero.

La nuova tecnica, inoltre, potrebbe portare benefici anche alle future ricerche di buchi neri primordiali.

“Questo metodo è in grado di rilevare, o escludere, buchi neri di massa planetaria intrappolati al bordo esterno della nube di Oort, a circa centomila unità astronomiche (centomila volte la distanza media Terra-Sole, N.d.R.) – riferisce ancora Siraj – Potrebbe essere in grado di porre nuovi limiti alla frazione di materia oscura contenuta nei buchi neri primordiali”.

I buchi neri sono un target della ricerca astronomica perché potrebbero spiegarci il meccanismo di formazione dell’intero Universo e quelli primordiali, relativamente piccoli e soprattutto emersi poco dopo il Big Bang, potrebbero essere la chiave di volta che da sempre l’uomo cerca.

Siamo ora a un passo dal capire se ce ne è uno proprio “vicino” a noi, che possa spiegare come è nato il Sistema Solare.

Il lavoro è disponibile su ArXiv, ma è stato già accettato per la pubblicazione su The Astrophysical Journal Letters.

Fonti di riferimento: Harvard University / ArXiv / Media INAF luglio 2020 / Media INAF ottobre 2015

Leggi anche: